「FUZZ FACE」。

言うまでも無く全てのエフェクターを代表する定番機種の1つであり、1960年代、エフェクター黎明期から高い人気を誇ったモデルの1つです。その使用アーティストは数知れず、またオリジナルモデルは大変なプレミア価格となっていることも有名なペダルです。

ファズフェイスは、元々イギリスのArbiter Electronics社によって1966年の後期に発売されたモデルです。その独特な外観、シンプルな回路、そして激しいサウンドから繊細なサウンドまで、様々な側面を見せるペダルの1つとして知られています。

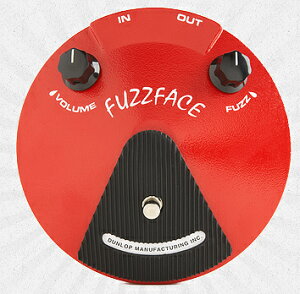

Dunlop/MXR JD-F2 RED/Fuzz F... |

筐体を真上から見ると、2つのノブとブランドロゴを示す部分がそれぞれ目と口、フットスイッチが鼻のように見えます。伝説的なペダルであるというのはもちろんですが、このかわいらしい外観にも、人を惹きつける魅力があるペダルだと思います。

今回は、そんなファズフェイスに焦点を当てていろいろ見ていきたいと思います。では、いってみましょう!

- ファズフェイスの歴史

前述の通り、ファズフェイスは英Arbiter Electronics社によって1966年後期に販売されたファズペダルです。秋頃の発売だと言われています。Fuzz Faceの丸い筐体は、製作者のアイヴァー・アービターがマイクスタンドの底部を使って製作したものということですね。ステージで滑らないようにするためだということです。

Fuzz Faceが発売されてから1年後、1967年にArbiter ElectronicsはこのDallas Musical Instrumentsと合併。Dallas-ArbiterとしてFuzz Faceのブランド名も変更されます。発売当初ゲルマニウムトランジスタが使われていたFuzz Faceですが、これと同時期の67年にはシリコントランジスタに変更されています。

その後もファズフェイスの生産は続きますが、1973年、Dallas-Arbiterは社名を変更し、Dallas Musical Industriesとなり、そして1975年頃にはFuzz Faceは生産終了となります。同時期、1975年にはDallas Musical Industriesが、CBSに買収されてしまいます。

さて、Dallas Musical Industriesは本拠をアメリカに移し、社名を新たに「Crest Audio」に変更。76年にFuzz Faceのリイシューモデルを少数、製作しています。

次に「Fuzz Face」が表舞台に出てくるのは1986年のことで、この年にCrest Audioが改めてリイシューモデルの製作を発表。そして翌年、Jim Dunlopが「Jimi Hendrix Classic Fuzz JH-2」という、ファズフェイスタイプの丸い筐体を使ったファズペダルを発表しています。その後、Crest AudioとDunlopの話し合いがあり、結果的にDunlop側がFuzz Faceの商標権を取得。1993年以降、「Fuzz Face」はJim Dunlopで製作される形となっています。

Dunlopモデル以外では、90年代末、かつてDallas-Arbiterにいた経歴のあるデニス・コーネルの監修の元、「Arbiter-England」名義のファズフェイスがリイシューされます。(昔のレビュー記事)また、2000年代にはDenis Cornellブランドによるファズフェイスのリイシューモデルも登場。どちらも生産終了となっており、それ以降Dunlop(および傘下のMXR)名義以外で、「Fuzz Face」は発売されていません。

- ファズフェイスの回路

ファズフェイスは、非常にシンプルな回路のエフェクターとして有名です。ファズフェイス以前から、英国ではある有名なファズペダルが作られていました。「Tone Bender」です。

Tone Benderは、1965年に「Mk1」と呼ばれる最初期のバージョンが発売され、翌66年にはすでに「Mk2」と呼ばれる回路にアップデートされています。ところが、そのTone Benderには1966年の数ヶ月間だけ製作された、現在「Mk1.5」と呼ばれるバージョンが存在します。Mk2は、おおまかにMk1.5の回路の前段にさらに増幅段を設ける形となっていて、より長いサステインを求めてそういうアップデートが行われたということです。

そして、その「Tone Bender Mk1.5」は、音色は違いますが今回の主役となる「Fuzz Face」とほぼ同じ回路となっていました。

こちらが、Fuzz Face、またはTone Bender Mk1.5の回路です。超有名な回路なので、自作等されない方でも見たことのある形ではないかと思います。今回、回路について細かい話はしませんが、分からない方もこんな形なんだ、程度に見てもらえればと思います。この回路図はあえて抵抗値等を記入していません。こうしてただ「形」だけを見ると、Fuzz FaceとTone Bender Mk1.5は全く同じ回路と言っても過言ではありません。

Tone Bender Mk1.5とFuzz Faceでは、Tone Benderの方が先に発売されています。Arbiter ElectronicsがTone Benderの回路に影響を受けてFuzz Faceを製作した可能性は、たしかに無いとは言えません。逆に、Tone Benderの実機を元にFuzz Faceが作られたとしたら、Arbiterが入手したTone Benderは偶然にも、数ヶ月間しか作られなかった「Mk1.5」モデルだったことがFuzz Faceを産んだとも言えます。そう考えてもおもしろいですね。

では、次の回路を見てください。

これは1964年に発売された「Vox V816 Distortion Booster」というエフェクトの回路図です。これはいわゆるペダル型のエフェクターではなく、ギターのプラグに直接差し込むタイプのエフェクトでした。これは初期型の回路図です。

ノブ(可変抵抗)の無いFuzz Faceの回路そのものと言えるような形となっています。この回路自体は、Voxアンプのインプットを改良して作られたものということで、音色もファズではなくブーストを狙ったモデルだったようです。

後のTone BenderやFuzz Faceが、この回路をベースにエフェクトを製作した可能性もありますし、またこれがアンプのインプットを元にしたとすれば、Tone BenderやFuzz Faceもそういう知見から回路を製作した、と考えることもできます。

もちろん当時どのように開発が進められたのかを知ることはできませんが、この非常にシンプルなFuzz Faceの回路は、当時として革新的なもの、というわけではなかったということは分かるかと思います。(だからFuzz Faceはすごくない、っていうわけじゃないです)

- ゲルマニウムとシリコン

ファズフェイスは、ゲルマニウムトランジスタで作られていた時期と、シリコントランジスタで作られていた時期があります。ゲルマニウムの時期は1年程度と非常に短いのですが、その独特の音色から高い人気があるのもまた事実です。

では、それらはどう違うのでしょうか?

一言でゲルマニウムやシリコンといっても、トランジスタのモデルによってそれぞれ違いがあるので完全に分けることはできませんが、まずおおまかに音の特性として、ゲルマニウムはどちらかというとローミッドが強いウェットなサウンド、シリコンはハイミッドが強めで乾いたサウンド、となることが多いです。

オーバードライブ的な歪みに近いのがゲルマニウムで、よりファズらしい、ジリジリとした歪みになりやすいのがシリコンという感じです。もちろん、確実にそう分けられるというわけではないんですが、一般的な傾向としてはこんな感じです。

シリコントランジスタは、ゲルマニウムトランジスタよりも後に開発されたもので、非常に安定した動作で使いやすいものとして知られています。一般的に「トランジスタ」といえばシリコントランジスタを指し、一部のモデルを除いて、現在作られるほぼ全てのトランジスタはシリコントランジスタです。

一方、ゲルマニウムトランジスタはトランジスタ黎明期のもので。温度などの影響で動作が安定しないことで知られます。特に電流の変化そのものが音の変化となるエフェクターにおいては、そのトランジスタの動作による音の変化がとても分かりやすいです。出来る限り安定動作させるためにはある程度の温度が必要となるため、冷え切った場所などで使う際にはシリコントランジスタのモデルを選ぶか、またはチューブアンプの上などにしばらく置いて温めてから使うとよりポテンシャルを発揮しやすいです。

余談ですが、冬にはゲルマニウムトランジスタがうまく動作しづらくなるためか、オークション等に出品される機会が増えます。なので「ゲルマニウムトランジスタのファズペダルは冬がお買い得」なんて話があったりもします。新品モデルには関係ないですけどねw

- 「アタリ」?

ヴィンテージペダルや、ギターなどではよく聞かれる言葉ですが、ファズフェイスは1台1台の音の違いが大きく、そのため「アタリ」と呼ばれるものがあります。特にヴィンテージオリジナルのものでは多いですね。

この「アタリ」とは一体何なんでしょうか。

古いエフェクターならではの、それぞれ部品のばらつきが大きく、中には製作者の意図から外れた音が出ることがある・・・というのはもちろんあるんですが、それ以上にファズフェイスには「トランジスタのマッチング」による音の違いが大きい、と言われています。

これは、定番ファズフェイス系ペダルとして知られるCornell The 1st Fuzzの基板です。基板上には黒いトリムポットが付いているのが分かります。このトリムポットは、トランジスタのバイアス調整を行うためのもので、この調整によって音はいろいろ変わってきます。

チューブアンプでも、「真空管のバイアス調整」という言葉を聞いたことがあるかと思います。一部のモデルを除き、基本的に真空管アンプは真空管を交換するごとにバイアス調整を行わないと、そのアンプの持つポテンシャルを生かせません。

それと同様に、音を増幅(Amplifier)するファズフェイスにおいても、2つのトランジスタがうまくマッチングしていないと、いわゆる「理想的なファズフェイスの音」が出ないことがあります。前述の回路を見ると分かりますが、オリジナルのファズフェイスにはバイアス調整用の可変抵抗(ポット)は付いていません。さらにばらつきの大きい時代の部品を使っていたこともあり、そのためファズフェイスは1台1台、音が違う形となってしまっていました。

さて、では何をもって「アタリ」とするのか、というと、またそれも難しいところだったります。回路的に考えれば、2つのトランジスタがうまくマッチングされているものが「アタリ」と言えます。ところが、そういうファズフェイスは非常に美しい音が出るものの、逆にジミ・ヘンドリクスのような「いかにもファズらしい」荒々しい音が出なかったりすることもあります。

また、店頭などで「ヴィンテージファズフェイス」を見かけることが稀にありますが、それらのほとんどは「アタリ」だという売り文句が書かれています。少なくとも「これはハズレです」といって売っているのは見たことがありません。まぁ、よほど不具合でもなくオリジナルパーツそのままのモデルで動作するオリジナルファズフェイスなら、ある意味現在に於いて「アタリ」というのは間違いないかも知れませんが、結局何を持って「アタリ」とするのかはなかなか難しいところです。

確実な「アタリ」の基準が無い(もしあるとすれば回路的なトランジスタのマッチング)現状、正直、それが「アタリ」かどうかということにこだわるよりも、実際に音を出してみて「気に入るかどうか」こそが一番大事だと思います。特にオリジナルファズフェイスは安いものではありませんので、買ってみようという場合はできるだけ実際に音を出して確かめる方が良いと思います。

- ファズフェイスの時代背景

さて、ここでちょっと、当時のイギリスのギター系ブランドについて見てみます。1960年代のイギリスで、現在でも有名なブランドといえば、Tone Benderを製作していたSola Sound(後のColorsound)、Fuzz FaceのArbiter、英国を代表するアンプブランド、Marshall、同じく有名なアンプブランドで、Jenings Organ Company(後のJMI)によるVox・・・いろいろありますが、ギターアンプやエフェクター関係ではこのあたりが特に有名、といえるでしょうか。そして、現在それほど知名度はありませんが、Sound Cityという有名なアンプメーカーも当時のイギリスを代表するブランドの1つです。もちろん他にもたくさんブランドはあります。

楽器関係のブランドというのは、アメリカに於いても、日本に於いてもそうなんですが、とにかく非常に狭い世界です。現在ですらそうなんですから、当時まだ黎明期だったエフェクター関係のブランドがどれだけ狭い世界で作られていたのか、想像することは出来ます。まだ国土が広いアメリカはともかく、イギリスは日本よりも国土が狭い国です。当然、ブランド同士の「横のつながり」が密接だったことは、想像に難くありません。

実際の歴史から、これらの有名ブランドのつながりを見てみます。

1966年、Voxから「Tone Bender Professional Mk2」、Marshallから「Supa Fuzz」というファズペダルがリリースされます。これらのペダルはSola Soundによる製作で、Tone Bender Mk2のOEMモデルでした。また、Fuzz Faceを当時販売していたのがイギリスのSound Cityという楽器店で、ここのオリジナルブランドがSound City Ampです。そしてSound City Ampの親会社にはDallas Musical Instrumentsがあります。

前述の通り、Dallasは67年にArbiterと合併しています。さらに、1969年にDallasはVoxブランドも傘下とします。また、同じく傘下ブランドのSound Cityには、後に独立してHIWATTアンプを製作するデイヴ・リーヴスも在籍しています。また69年には、現在エフェクターやアンプを製作するDC Developmentsのデニス・コーネルが入社、70年にはあのピート・コーニッシュがSound Cityで働き始めています。MarshallやVox、HIWATTといった英国を代表するアンプブランドや、Sola Sound、Arbiterのような伝説的なエフェクターブランドも、さらに後の名ブランドとなるCornellやPete Cornishまで、こうして見るとそれぞれが非常に近い関係だったことが分かるかと思います。

この時期のアンプやエフェクター・・・特に英国系ファズペダルはOEMをはじめ非常にたくさんのバリエーションがあり、似た回路のモデルも多いので「どれがオリジナル」といった話もけっこう出てきます。ただ実際はこのように非常に狭い世界での話なので、情報交換も頻繁に行われたり、個人的な友人関係もあったりしたでしょうから、意外とライバル意識というのは少なかったんじゃないかと個人的には思っています。もちろんあるにはあったでしょうけど、むしろエフェクター自体が黎明期だったこともあり、切磋琢磨していた側面が強かったのではないかと思います。OEMモデルはともかく、回路的な視点から見ると「ほとんど変わらない」エフェクターでも、実際に弾いてみると全く違った音が出る・・・これは現在に於いても数多くのエフェクターにあてはまる形ですね。だからこそエフェクターは面白い、と言えると思います。

- 自作の定番

ファズフェイスはシンプルな回路です。しかも、追求するほどに様々な音の出る回路でもあります。

そのため、自作の登竜門としてから、より高いレベルでの製作など様々な「ファズフェイス」が作られています。上の写真は私の好み(でっかいパーツがラグ板に載っている)に合わせて作っていただいたファズフェイスです。

こうしていろいろな楽しみ方が出来るのもファズフェイスの良さの1つだと思います。自作をしてみたい、という方は是非チャレンジしてみてください。

- Dunlop/MXRのファズフェイス

では、定番のファズフェイスをご紹介します。まずは現在商標権を持ち、「本物のファズフェイス」を製作するDunlop、およびMXRのモデルから見てみましょう。

Dunlop FUZZ FACE JD-F2

オリジナルモデルのファズフェイスを意識して、トランジスタにはゲルマニウムの「NTE158」を採用。Volume、Fuzzのコントロールと、左がIN、右がOUTとなる形。アダプタ駆動に対応しないといったヴィンテージ仕様となっていて、筐体そのものももちろん再現されています。

サンプルムービー

Dunlop Eric Johnson Signature Fuzz Face EJ-F1

続いてはこちら。同じくDunlopのファズフェイスで、エリック・ジョンソンの使用するファズフェイスを再現したモデルです。

BC183Cシリコントランジスタを用いて、高めのゲインを持つファズフェイスとして製作されました。製作にはあのWay Hugeのビルダーとしても知られるジョージ・トリップスが監修にあたったということです。現在Dunlopのシグネチャーシリーズのファズフェイスは全て、彼が手がけているようですね。

外観のカラーリングだけでなく、68〜69年頃のノブ形状を再現して作られています。

サンプルムービー

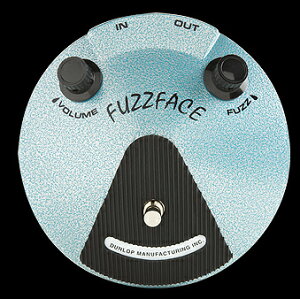

Dunlop Jimi Hendrix Signature Fuzz Face JH-F1

Dunlop/MXR JH-F1 Jimi Hendr... |

まさにファズフェイスプレイヤーを代表すると言えるジミ・ヘンドリクスのシグネチャーモデルは、69〜70年頃のDallas-Arbiter期のモデルを元に製作されています。ファズフェイスに使われるシリコントランジスタの代表格、BC108Cを採用し、外観のカラーは当時のモデルで実際にあったレアカラーのブルーハンマートーンを再現しています。

そのサウンド自体も非常に評判が良く、スタンダードモデルのJD-F2以上によく見かけるファズフェイスとなっています。

サンプルムービー

JD-F2との比較

Dunlop Joe Bonamassa Signature Fuzz Face JB-F3

Dunlop/MXR JB-F3 FUZZ FACE/... |

このペダルは少し変わっていて、まずハムバッカーに合うよう作られたモデルです。クリーミーな歪みを特徴とし、NOSのロシア製ゲルマニウムトランジスタを採用。もちろんトランジスタはマッチングされています。

クラシックなOMEGポットを用い、ミラー仕上げのカッパーカラーが特徴です。

サンプルムービー

JD-F2との比較

EJ-F1との比較

Dunlop Fuzz Face4モデルの比較

MXR Jimi Hendrix 70th Anniversary Tribute Series Fuzz Face JHM1

MXR JH-M1/JHM1 FUZZ FACE Jimi Hendrix 生誕70周年記念限定モデル |

こちらは2012年の秋限定で製作される、ジミ・ヘンドリクス生誕70周年を記念したシリーズ「Jimi Hendrix 70th Anniversary Tribute Series」のファズフェイスです。

JH-F1

筐体にはロックアーティスト、 John Van Hamersveldによるジミのイラストが描かれており、限定モデルらしい形となっています。

サンプルムービー

MXR Classic 108 Fuzz

こちらは、「Fuzz Face」と名乗ってはいませんが、ファズフェイスの回路を搭載したモデルです。

BC108Cトランジスタを採用していることから名称にも108が用いられています。筐体はMXRのコンパクトペダル(大きい方)を用い、Volume、Fuzzコントロールの他、ワウペダルと同時に使用した際にエフェクトがうまく働かなくなることを防ぐためのバッファのON/OFFスイッチを搭載。

ボディカラーやBC108を使っている点などから、JH-F1をベースとしたモデルではないかということです。LED付きのトゥルーバイパスとなります。(オリジナルファズフェイスもLEDはありませんがトゥルーバイパスです。)

サンプルムービー

60年代オリジナルモデルとの比較

- Roger Mayerのファズフェイス

ファズフェイスのプレイヤーといえば、やはりジミ・ヘンドリクスを外すことはできません。レコーディングにおいてはそれほど多く使用したわけではないみたいですが、ライブではファズフェイスを頻繁に使っていることで知られており、その革新的なプレイングは後のギタリストに多大な影響を与えました。

そんなジミ・ヘンドリクスのサウンドを支えたエンジニアとして知られるロジャー・メイヤーによるブランド、Roger Mayerは、実際にジミとの活動の中で得た経験を元に数多くのエフェクターを製作。ファズフェイスやその発展系のペダルもラインナップしています。

Roger Mayer Classic Fuzz

まずはこちらから。最もシンプルなファズフェイスを再現したモデルです。

ゲルマニウムトランジスタを用いて作られるモデルで、回路はロジャーがジミの為に製作、メンテナンス等を行っていたものを再現。独特のロケット型筐体に2ノブの構成となっています。

サンプルムービー

Roger Mayer Classic-X

Roger Mayer / Classic-X【ロジャーメイヤー】【... |

Roger Mayer Axis Fuzz

Roger Mayer Axis Fuzz |

「Axis Fuzz」は、サウンドバリエーションを増やすためにモディファイされたファズフェイスを元にしており、オリジナルファズフェイスよりも多くのトランジスタを使用して作られています。

サンプルムービー

Roger Mayer Voodoo-AXE

【エフェクター】Roger Mayer VOODOO-AXE |

Visionシリーズ特有の2バッファアウトも追加され、音を太くするFatnessコントロールも搭載しています。

Roger Mayer Axis TC

ジミヘンがAxis Bold as Loveで使用したAXISのTCバージョンRoger Mayer Axis TC【 送料無料!】... |

パッシブのEQを追加し、コンパクト筐体とすることで現代的な使いやすさを実現しています。

Roger Mayer Stone Fuzz

Roger Mayer Stone Fuzz |

ローエンドの轟音と太いサウンドが特徴のモデルということです。

サンプルムービー

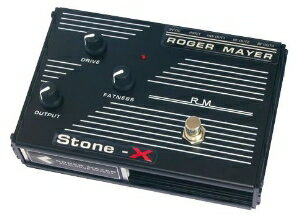

Roger Mayer Stone-X

Roger Mayer / Stone-X【ロジャーメイヤー】【フ... |

2つのバッファーアウトが追加され、また音をさらに太くするFatnessコントロールを装備しています。

サンプルムービー

- Cornellのファズフェイス

最後に、実際にDallas-Arbiterにてファズフェイスの製作を行っていたデニス・コーネルによるブランド、Cornellのファズフェイスを見てみます。

コーネルはかつて、「Arbiter Fuzz Face」のリイシュー製作を監修したこともあり、また自身のブランドでFuzz Faceのリイシューモデルをラインナップしていたこともあります。

Cornell The 1st Fuzz

【エフェクター】CORNELL The 1st Fuzz |

最初期オリジナルモデル同様、NKT275ゲルマニウムトランジスタを採用し、当時のファズサウンドを再現。筐体はオリジナルですがLEDも無く、アダプタ駆動もできません。LevelとFuzzコントロールを搭載しています。

現在、ゲルマニウムトランジスタのファズフェイス系ペダルとして非常に高い人気の定番モデルとなっています。

レビュー記事

サンプルムービー

Cornell Fuzz Face Reissueモデルとの比較

というわけで、今回はファズフェイスの歴史と、現在のファズフェイス、および実際にファズフェイスに関わったエンジニアによるブランドの定番ファズフェイスペダルを見てきました。

次回Part.2では、定番ペダルの1つとなったファズフェイスを、様々なブランドがアレンジして製作した「ファズフェイス系ペダル」をいろいろ見ていこうと思います。

ファズフェイス、手なづけるのはとても難しいですが、時々その音がどうしても欲しくなる・・・そしてハマるとその奥の深さに驚かされる。そんなペダルです。

人気blogランキングへ