ケーブルによる音質やトーンロスを解決し、劣化のないギターシグナルを実現!Empress Effects (... |

この「Empress Effects Buffer+

ここで少し、「バッファとは何か」ということを、改めて書いてみたいと思います。

バッファとは、特に音楽機材で言う場合、「インピーダンスを下げる」回路のことです。インピーダンス、よく目にする方もいれば聞き慣れない方もいるかもしれませんが、それは簡単に言えば、「音声信号の弱さ」で、「インピーダンスを下げる」とは、「音声信号を強くする」ということです。

どういう事なのか。ややこしい数式等は置いておいて、ちょっと視覚的に考えてみましょう。例えば・・・

こんな川があります。山間を流れる渓流ですね。山から湧き出た水が集まり、こうした渓流を作ります。見て分かるとおり、水量はそれほど多くありませんね。そのため、多くの石や枝などの障害物によって流れが変わっているのが分かります。一方で・・・

こういう大きな河があります。多くの渓流が寄り集まって作られる河ですね。ところどころ水面に岩が突き出ていますが、水量が多いため水の流れはそれに大きく影響されることなく、堂々と流れていきます。

写真は前に撮ったものを適当に出してきただけですが、この違いが、ギター等楽器におけるインピーダンスをよく表しています。

ギターを弾いた直後の音声信号は渓流のようなもので、石や枝などといった外部からの影響が大きくなってしまいます。そこで、電源を使ったバッファを通すことで、まるで渓流が集まって大きな河になるように、ギターの信号は強くなり、石や枝のような外部からの影響をものともしない、強い信号へとなるわけですね。

この渓流状態を「インピーダンスが高い」、大河状態を「インピーダンスが低い」と言います。先ほど述べたとおり、インピーダンスとは「音声信号の弱さ」を表すと考えれば、「弱さが高い」より「弱さが低い」方がより「強い」ということが分かるかと思います。インピーダンスマッチングやらなんやらについては今回は飛ばします。

バッファは、エフェクターに内蔵されていることもあれば、今回のモデルのように専用機となることもあります。また、クリーンブースターを使い、音量を変えない設定にすることでバッファの代用とすることもできます。

▲バッファを内蔵した、いわゆるバッファードバイパスのペダルの例。

▲バッファの代用として使われることもあるクリーンブースターの例。

さて、エフェクターに於いて、単純に「バッファ」と言ったとき、その多くはエフェクトOFF、つまりバイパス時に信号を通すバッファーアンプのことを指すことが多いです。すなわち、バッファードバイパスのことで、それに対するのがトゥルーバイパスです。

では、トゥルーバイパスとは何でしょう。

トゥルーバイパスというのは、単純に言えばエフェクトOFF、つまりバイパス時に信号がインプットからアウトプットへ、そのまま出力されるものを指します。厳密に、スイッチの接点でも音は変わるとか、そういう話はややこしくなるのでパスします。つまり、エフェクトOFF時にはそのエフェクターが全く無かったものとして扱うことが出来る、それがトゥルーバイパスです。

トゥルーバイパス、という言葉は、90年代終わり〜2000年代頃にかけてよく使われるようになったものです。当時の定番エフェクターの多くは、バイパス時にバッファを通る、バッファードバイパスのものが多数ありました。それは何故なのか、ちょっと歴史を振り返ってみましょう。

ギター用のエフェクター、特に足下に設置するコンパクトエフェクターの多くは、1960年代頃にその起源を辿ることが出来ます。フットスイッチでON/OFFを切り替えるスタイルのエフェクターは当時、トゥルーバイパスが主流でした。それは、最もシンプルな配線方法だからです。

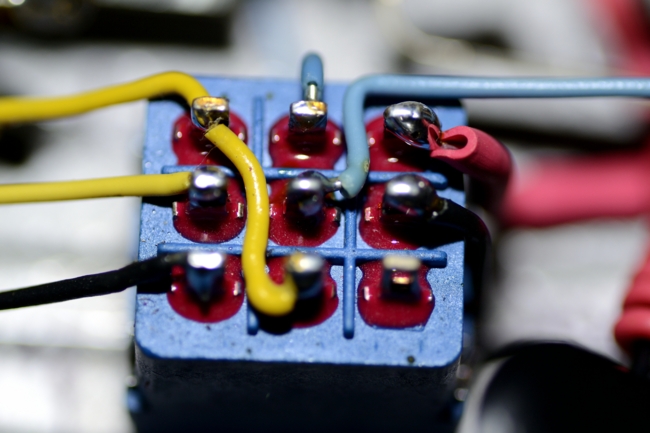

▲1970年代に作られたBIG MUFF、通称ラムズヘッドのフットスイッチ。フットスイッチ手前の、Input(右側)とOutput(左側)へとつながる配線により、バイパス時は何も通さないトゥルーバイパスとなっています。

しかし、足下に並べるエフェクターが増えて行くにつれ、またステージも大規模化して引き回すケーブルが長くなってくるにつれ、さまざまな問題が出てくるようになります。1つは操作性としての問題。今では当たり前のエフェクターのON/OFFを示すLEDインジケーターですが、初期のエフェクターにはありませんでした。そのため、ステージ上でのエフェクトのON/OFFが一目で分かるインジケーターが求められるようになります。ところが、当時一般的だったフットスイッチでは、トゥルーバイパスの機構を維持したままLED用のON/OFFを同時に行うのは難しいものでした。

そしてもう1つがインピーダンスによる問題。多くのエフェクターを(バイパスのまま)通したり、長いケーブルを引き回したとき、ギターから出力されたままのインピーダンスの高い信号では外部からの影響が非常に大きくなってしまう、という問題が出てきます。

また、トゥルーバイパスのスイッチング、特に機械式スイッチによるスイッチングでは、それ自体による物理的な問題もあります。それがクリックノイズやポップノイズと呼ばれる、エフェクトON/OFF操作時に出るノイズ。このノイズは、「アンプの音量を上げたままケーブルを引き抜き、エフェクターを接続(または取り外)してまたアンプにケーブルを挿す」という動作を行っているのと同様の理由から出るノイズです。物理的に接点が移動する機械式のフットスイッチでは、「抑える」ことは出来ても「消す」ことはできません。エフェクト部の設計と環境次第でノイズが「出ない」ことはあっても「絶対出ないようにする」こともできません。

これらの問題を全て解決する方法がありました。それが、その後のエフェクターに多く搭載され、現在も定番モデルでは使われている、FETスイッチ(電子スイッチ)を用いたバッファードバイパスです。

まず、電子スイッチとすることで、理論上いくつでもスイッチを同時に切り替えることができるようになります。これによりLEDインジケーターの搭載を可能とし、同時に電子スイッチによりポップノイズの問題もなくなりました。そして、OFF時にもバッファを通すことにより、長いケーブルをステージ上で這わしても、エフェクターをつないでおくだけでギターの信号が「渓流」状態から「大河」状態になるので、外来のイズやケーブルそのものの抵抗に対しても強い音声信号が得られるようになる、というわけです。

さて、エフェクターのLEDインジケーターは本当に機械式スイッチでは無理なんでしょうか?

そんなことはありません。機械式スイッチでも、それまで一般的だったものよりもスイッチの数を増やすだけで、簡単にLEDのON/OFFを行える機構を作ることができるのです。また、バッファードバイパスは完全無欠ではありませんでした。「渓流」が「大河」になるんです。当たり前ですが、そこで音そのものに全く影響が出ないわけがありません。

もちろん、それでも長いケーブルを引き回すよりは影響は少ないんですが、「全てのエフェクターに自動的にバッファが組み込まれている」という状況になってくると、エフェクターの数が増えれば増えるほど、バイパス時に通るバッファの数も増えてしまい、その影響も無視できなくなってしまいます。

そうして出てきたのが「LED付トゥルーバイパス」というスタイル。

▲一般的なLED付トゥルーバイパスのフットスイッチ

そして、より高品質な音色を得るために、またよりハイファイ志向なサウンドが求められていたこともあり、定着したスタイルが「バッファは必要だが、エフェクター全てにバッファは要らない」というものでした。つまり、ボード内にバッファ専用機、または代替機やバッファードバイパスのエフェクターを先頭や先頭と最後、といった形で接続し、十分なインピーダンスの低さを確保しながら、バッファによる音の影響を抑えつつ、各エフェクターはLED付トゥルーバイパスにして、インジケーターを装備しながらバイパス時に音への影響を最小限にする、というスタイルです。また同時に、どうしても避けられなかったポップノイズの問題も、先頭にバッファを通すことで軽減されるという作用もあり、現在でもこういったスタイルは一般的なものとなっています。さらにラッチングリレー方式という電子スイッチを使ったトゥルーバイパスも最近では定番化しており、これならばトゥルーバイパスを維持しながらポップノイズをほぼ避けることができるようになっています。

そういったスタイルが一般的になり、多くのエフェクターがトゥルーバイパススイッチを搭載している今、様々なバッファ専用モデルが発売されています。ただ繋ぐだけでバッファのかかるSuhr Bufferのようにシンプルなものや、バッファそのものの特性にこだわり、またON/OFFスイッチを搭載することで状況に応じてバッファをかけられるBJF Buffer

のようなモデル、さらに多機能な付加価値を付けたモデルなど様々です。

では、改めて今回登場したバッファを見てみましょう。

ケーブルによる音質やトーンロスを解決し、劣化のないギターシグナルを実現!Empress Effects (... |

入出力端子も豊富で、Input、Amp Out、Tuner Out、そしてエフェクトループを搭載。さらに側面にはInput Loadトリムポットがあり、これでピックアップに合わせたインプットの微調整が可能となっています。基本的にはバッファなんですが、これ1台でエフェクトボード全てをコントロールするペダルとして使うことができますね。

フットスイッチはバッファ/ブースターのON/OFFの他、長押しすることでミュートスイッチとして使うこともできるようになっています。

イントロダクションムービー(英語。同時に発表された日本未入荷の「Buffer」と合わせたイントロダクション)

これは良さそうなペダルですね。ジャンクションボックス的な機能、ミュートスイッチ、バッファ、ブースターと非常に多機能で使いやすそうなペダルだと思います。頼れるペダルって感じですね。

人気blogランキングへ